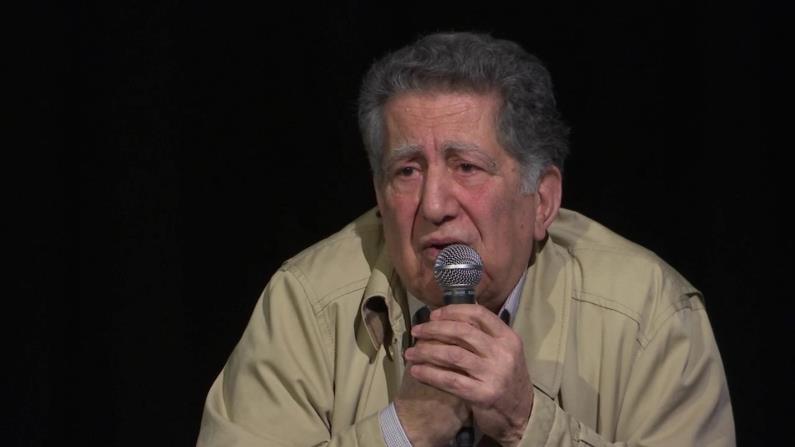

فوّاز طرابلسي: الانتفاضة تشكّل فصلاً جديداً في تاريخ لبنان

المصدر: https://www.alaraby.co.uk/diffah/interviews/2019/12/6/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%81%D8%B5%D9%84%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86

يعيد موقع جريدة المناضل-ة نشره تعميما للفائذة

علاء الدين العالم 6 ديسمبر 2019

عن الانتفاضة اللبنانية، وما حملته من ظواهر وأشكال للتعبير، وعن الانتفاضات العربية الجديدة وحضورها؛ عن رحلة اللجوء التي لا تنتهي لشعوب المنطقة، وعن الترجمة والصحافة، كان هذا الحوار معه:

أبرز مستجدات الحراك اللبناني

(*)كمؤرخ وباحث في التاريخ اللبناني، كيف ترى هذا الفصل الجديد من تاريخ لبنان الذي تكتبه الجماهير في الشوارع والمدن اللبنانية كافة، وما هي المخاطر التي تهدد هذا الحراك الفاعل؟

يمكن القول إن الانتفاضة الشعبية الحالية تشكل فصلاً جديداً من تاريخ لبنان، بمعنيين اثنين: الأول، أنه يشكل سابقة تاريخية من الثورة على سلطة ونظام غير مسبوقة في تاريخ لبنان. والثاني، أن هذه الانتفاضة قد قطعت الصلة بفصل من تاريخ لبنان المعاصر هو نظام “إعادة الإعمار”، بعيد الحرب الأهلية، وقد دام ثلاثة عقود من الزمن. وبات من المؤكد أن ما قبل 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 لن يكون مثل ما بعده.

ما يجري هو حراك شعبي تثور فيه فئات واسعة من الشعب اللبناني في معظم مناطقه ضد النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والقيمي الذي أنشئ بعد الحرب. وهو نظام قام على شراكة حميمة بين السلطة والثروة، متمثلة بزعماء ميليشيات الحرب من جهة، والمسيطرين على النظام الاقتصادي من مصرفيين ومستوردين وعقاريين من جهة ثانية. وقد ساده الخلط بين المال الخاص والمال العام، وما نتج عنهما من فساد عميم. وهذه من علامات ونتائج الاقتصاديات النيوليبرالية. لم تجد هذه الطبقة الحاكمة اقتصادياً وسياسياً أكثر من التحوّل من الليبرالية المطلقة لما قبل الحرب إلى النيوليبرالية المطلقة، وكأن ليبرالية ما قبل الحرب لم تكن مسؤولة بشيء عن الفروقات المناطقية والطبقية، أو عن الاحتقان الاجتماعي الذي غذّى التمييز والتوتر الطائفيين للتضافر على تفجير الحرب.

لدينا الآن اقتصاد تضخمت فيه قطاعات المال والاستيراد والعقارات، وسوق شديدة التمركز الاحتكاري، اقتصاد ينتج العاطلين عن العمل في ظروف تتقلّص فيها فرص العمل الخارجية، أو يقل مردودها. جرى تثبيت العملة بناء على مديونية عالية، أُنفقت على الإعمار والبنى

التحتية على أمل تدفق رأس المال، وتحويل بيروت إلى مركز مالي وتجاري بناء على سراب سلام عربي – إسرائيلي مقبل. وبدلاً من رفد تثبيت العملة بتنمية القطاعات الإنتاجية، جرى ربط العملة المحلية بالدولار، والاتكال على عائدات العاملين في الخارج، وتدفقات رؤوس الأموال الخارجية لسدّ النقص في الميزان التجاري المختل بنسبة 1/10 بين الصادرات والمستوردات.

كانت النتيجة نمو الفوارق المناطقية والطبقية بسرعة متسارعة.

وكذلك الإفقار، من الجنوب إلى الشمال، ومن بعلبك – الهرمل، مروراً بعكار والضنّية، إلى طرابلس التي تحتل مركز أفقر مدن البحر الأبيض المتوسط، ويعيش 80% من سكانها تحت خط الفقر. ونمو الفوارق الطبقية، حيث 1% من البالغين يملك 58% من الثروة الشخصية، بينما ثلث السكان مصنفون من الفقراء والعاطلين عن العمل، وأبرز مظاهر البطالة هي بطالة الخريجين.

إلى هذه الفوارق، يضاف تدهور كبير في مستوى معيشة فئات واسعة من اللبنانيين، وخصوصاً بين ذوي الدخل المحدود والطبقات المتوسطة، وهي تشكل نحو 40% من سكان البلد، جراء احتكار المواد الغذائية والدواء والمحروقات، وخصخصة خدمات الدولة، ومنها النقل، وارتفاع أكلاف التعليم الخاص، والطبابة والاستشفاء. يقابل ذلك تدهور التعليم الرسمي، والارتفاع الشاهق في أكلاف الاستشفاء، والحالة المزرية للمستشفيات الحكومية.

هنا يجدر تسجيل أبرز مستجدات هذا الحراك.

أولاً، شمول الحراك القسم الأكبر من المناطق اللبنانية. في حراك العام 2015، نابت بيروت عن سائر لبنان في التعبير عن الغضب والرغبة في الحرية والتغيير. وفي العام 2019، تجد بيروت نفسها عاصمة هذا التحرّك، لا بدلاً عن ضائع. وقد جرى التعبير عن هذا التلاقي عبر الحواجز المناطقية والطائفية بالإصرار على نزوع وطني شامل يظلله العَلَم اللبناني.

ثانياً، تصدّع العلاقة بين أحزاب السلطة، وأقسام من جماهيرها. وكان بادياً في الدرجة الأولى بين قواعد حزب الله، وحركة أمل، ما دفع هذا وتلك إلى سحب المناصرين من الساحات منذ الأيام الأولى لبدء الحراك، بعد أن عبّروا، إلى جانب أخوتهم وأخواتهم، عن مرارة البطالة والعوز وغلاء المعيشة وإدانة الفساد، وحمّلوا قياداتهم مسؤولية التستّر على الفاسدين والمفسدين، وعجزهم عن معالجة أي أزمة فعلية من أزمات البلد الاجتماعية والمعيشية. وقد عنى ذلك ضعف مشاركة المناطق الواقعة تحت نفوذ حزب الله وحركة أمل.

ثالثاً، الحضور العارم لشباب يعلنون كسر الخوف، ورفض الخضوع، لابتزاز “عودة الحرب”، الذي طالما أرهب آباءهم. وبمثله يكون الحضور المفاجئ للتلامذة والطلاب الحاملين مطالبهم بوعي ونضج نادري المثيل: نريد البقاء في وطننا، العمل حق، ونرفض نظاماً يهجّر شبابه؛

نريد وظيفة بعد التخرّج، ونرفض اضطرار أهلنا إلى التزلّف إلى السياسيين والمتنفذين؛ نرفض المناهج البالية، وكتاب التاريخ بنوع خاص؛ ونرفض تحميل أهلنا الأقساط المرتفعة في التعليم الخاص، ونطالب بدعم التعليم الرسمي، وتطويره على كافة مستوياته.

أكتب الآن، وقد تجاوز الحراك أيامه الأربعين. ويهمّني إثارة نقطتين تتعلقان بمسار الحراك.

الأولى، هي المفارقة العميقة بين ما أتاحه هذا الانفجار الشعبي العارم من طموحات وآمال في التغيير الجذري من جهة، وبين واقع حال بلد على شفير الإفلاس من جهة أخرى، بلد تنخفض قيمة صرف عملته الوطنية، وتفرض مصارفه قيوداً على سحب الودائع وحرية صرف العملة، أين منها أعتى الأنظمة الدولتية! يقابل ذلك ارتفاع أسعار الضروريات، بالإضافة لشنّ القطاع الخاص حملة واسعة لصرف أعداد متزايدة من العمال والأجراء والموظفين. وهذا كله في ظل ما يمليه صندوق النقد، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، ومشروع “سيدر” من سياسات تقشف وإفقار للدولة والشعب تتجسّد في ما سُمّي “الورقة الإصلاحية” الموضوعة على جدول أعمال أول حكومة سيجري تشكيلها. وأبرز ما فيها: تبرئة الذين جنوا الثروات الهائلة بالمضاربة على حساب مديونية الدولة، من المساهمين في المصارف، وأصحاب الودائع الكبيرة، من المسؤولية في علاج الأزمة المالية، وإلقاء تبعاتها على موارد الدولة، وعلى معيشة المواطنين؛ وإلغاء المشاريع الإنمائية؛ وخصخصة شركات الدولة، بدءاً بقطاع الاتصالات، ثاني أكبر مساهم في موارد الخزينة من العائدات.

والسؤال هنا: هل أن الانتفاضة أمام فرص مناسبة للتغيير الجذري، أم أن الأولوية هي استجماع كامل قواها وزخمها وتوجيهها من أجل تنظيم مقاومة شعبية عارمة ضد هذه السياسات؟ لن أتردد في الانحياز لأولوية الخيار الثاني.

النقطة الثانية هي أن نقطة ضعف الحراك كانت ولا تزال ما غلب على مناخاته من رفض لفكرة التمثيل والقيادة، والتشكيك بالتنظيم والحزبية والأحزاب، بسبب العداء للأحزاب الحاكمة؛ والتوكيد على أن الشعب يطالب ولا يفاوض؛ وقد منع هذا المناخ السائد من أن يبلور الحراك مطالبه أصلاً، وأن يعبّر عن نفسه بواسطة ممثلين حقيقيين عنه.

لا يوجد حراك عفوي، ولو لم توجد له قيادات معلنة، أو ممثلون منتخبون معترف بهم. في غياب ممثلين معلنين، يقوم أفراد أو مجموعات بالنطق باسم الحراك، أو بدعوة جماهيره إلى نشاطات وتحركات عن طريق الإعلام ووسائل الاتصال. إلى هذا تتساكن قوى الحراك مع أحزاب من السلطة والطبقة الحاكمة المعارضة للعهد الحالي، وهي في معظمها قد أيدت “الورقة الإصلاحية” (عدا الحزب التقدمي الاشتراكي الذي تحفّظ عليها، ولم يصوّت ضدها). وتشارك هذه الأحزاب في عدد من نشاطات الحراك، وتدّعي النطق باسمه، وتعيين أهداف له.

إن بناء استقلالية الحراك، وتوجيه زخمه للضغط من أجل أبرز مطالبه، واستعداده لمواجهة الحكومة القادمة، والاحتياط لأن تفرض السلطة من يمثله في الحكومة بالضد من إرادته، كل هذا بات يستدعي أن ينتخب الحراك ممثلين عنه يجرى اختيارهم على أوسع نطاق في جمعيات عمومية، وبالتنسيق بين ممثلي الساحات المختلفة. ولقد آن الأوان لأن تتمخّض الندوات والورشات العديدة والغنية التي انعقدت خلال ما يزيد على سبعة أسابيع عن رؤية برنامجية تتمحور حول النضال ضد سياسة التقشف، وضد إفقار الدولة والمجتمع، ومن أجل تحميل الذين أثروا على حساب مديونية الدولة والشعب المسؤولية الأكبر عن دفع ثمن حل الأزمة المالية، وتطبيق قوانين الشفافية، والإثراء غير المشروع، والتربّح على حساب المال العام. وأخيراً، وليس آخراً، فرض كل الإجراءات اللازمة لحماية العمل، ومعيشة الأكثرية الشعبية.

والمهمتان متلازمتان، فلابد أن يتم انتخاب الممثلات والممثلين للحراك بناء على تعاقد على برنامج الحد الأدنى المشترك، والاتفاق على مساراته اللاحقة، ووسائل التحرك، والضغط الجديدة المطلوبة.

السلمية أحد أبرز سمات الانتفاضة الحالية

(*)اشتغلتَ في كتابك “دم الأخوين…العنف في الحروب الأهلية” على ما يسمى بـ”عنف الجماهير” وكيف تجلى هذا العنف في مطلع الحرب الأهلية اللبنانية في السبعينيات، وكان دلالة على اعتراض هذه الجموع على النظام الاقتصادي القائم. الجماهير اليوم نزلت إلى الشارع مرة أخرى في مدن لبنان، لكن اختارت الطريق الآخر للاعتراض، وهو الحراك السلمي الخالي من العنف، كيف تفسر هذا التحول الذي أصاب الجماهير؟

ما أسميته “عنف الجماهير” في كتاب “دم الأخوين” تعلّق بلحظة محدودة من لحظات الحرب الأهلية. وقد سبقتها عشر سنوات من الحركات الاجتماعية السلمية شارك فيها أوسع القطاعات

من اللبنانيين من أجل التغيير السياسي والاجتماعي اصطدمت بالقوة والعنف، وبتعنّت استثنائي من قبل الطبقة الحاكمة التي رفضت تقديم أي تنازل للمطالب الشعبية. ما تتحدث عنه هو اللحظة التي اجتاح خلالها قسمٌ من أهالي بيروت ينتمون إلى المعسكرين المتقاتلين، المركز التجاري والمالي لمدينتهم، فاستباحوا ونهبوا وأحرقوا. لم تدم تلك العربدة الطبقية أكثر من أيام. سرعان ما انتظمت خطوط التماسّ العسكرية، وانصرفت كل ميليشيا إلى سلب ونهب واستغلال سكان المنطقة التي تسيطر عليها.

ليست جماهير مطلع الحرب الأهلية 1975 ــ 1976 هي ذاتها جماهير الساحات والاعتصامات عبر لبنان، بعد أكثر من أربعة عقود من تلك الحادثة.

السلمية هي أحد أبرز سمات الانتفاضة الحالية. وكما في كل الأحوال المماثلة، هذه السلمية تفترض وجود طرفين متوافقين، أو متواطئين، عليها: المتظاهرون والمعتصمون من جهة، وقوى الأمن والجيش من جهة أخرى. لظروف متعددة، أبرزها النزاعات داخل الفريق الحاكم، لم تجنح قوات الأمن، ولا الجيش، إلى استخدام وسائل مغالية من القوة، أو العنف، إلى الآن، خلا بعض الاستثناءات.

لكن المزاج الشعبي والعلاقة بين الحراك الشعبي والسلطة قابلان لأن يتغيّرا في واحدة من عدة حالات. الأولى، غلبة خيار القمع لدى السلطة. ثانياً، عمل القوى الحزبية المعارضة للحراك على زجّ أنصارها في مواجهات مباشرة مع المتظاهرين والمحتجين وفق صيغة باتت تسمّى “شارع ضد شارع”. وقد بوشر بتنفيذ هذا الخيار في مناسبتين كان آخرها الهجمات الذي شنّتها عناصر من ميليشيات حزب الله وحركة أمل ضد متظاهرين سلميين في ساحات صور وبعلبك وبيروت، إضافة إلى أعمال عنف رافقتها أعمال تكسير وحرق، وأدت إلى بوادر توتر طائفي على عدد من نقاط التماسّ السابقة للحرب الأهلية. والثالثة، انتقال مجموعات من المتظاهرين والمحتجين أنفسهم من الاحتجاج السلمي إلى اعتماد اشكال متعددة ومتصاعدة من العنف ضد مؤسسات السلطة، أو المصارف، أو ردّاً على تعنّت السلطة، وعلى قمعها، أو تعبيراً عن نفاد الصبر، أو اليأس من استطالة الأزمة، وعدم تحقيق أي من مطالبها.

(*)نظّرتَ سابقاً إلى مفهوم الشتيمة، وكيف كان السُباب أساساً في الصراع بين المتخاصمين في الحرب الأهلية، كون الشتيمة تستهدف إصابة العِرض، بما هو “الجرح الرمزي الأعمق”، فلا معنى لشتيمة مهما علت بذاءتها إن لم تنل من عِرض الآخر. يظهر اليوم السباب في الحراك اللبناني كوسيلة جديدة للنيل من النظام السياسي والاقتصادي الفاسد، بدلاً من استخدامه ضد “الآخر القبَلي”. ما هو الاختلاف الذي طرأ على مفهوم “الشتيمة” هنا، وكيف تحولت الشتائم (المتبادلة سابقاً بين الأطراف المتحاربة) إلى خطاب شعبي ينبض بروح الشارع اللبناني؟

لم أنظّر إلى مفهوم الشتيمة. في معرض استعراضي، وتحليلي، للأشكال غير الحربية من الحرب الأهلية، ذكرت مظاهر متنوعة ومتفاوتة الأهمية من العنف: دور المقدّس في العنف – أي دور المعجزات والأولياء والقديسين في تسويغه؛ العنف الرمزي الكامن في تدنيس مقدسات الخصم؛ الاغتصاب، على ندرة حالاته التي نعرف عنها؛ السباب والإصابة في العُرض؛ الثأر العشائري؛ حماية الأم للقاتل والمُقاتل؛ القنّاص واختصاصه بقتل المدنيين؛ استبطان العدو؛.. إلخ. كما ترى، التشاتم واحدة من هذه الظواهر، ووسيلة من بين وسائل التجريح بالخصم، من خلال المسّ بالشرف والعُرض.

شهدت الأسابيع الأولى من الحراك منوعات من السباب الجماعي للنيل من خصوم سياسيين. لست معجباً بالسباب كائناً من كان مطلقها، أو المستهدف بها، طرفاً سياسياً أم فرداً. ولا أنا معجب بالتنظير للتشاتم، في نقل ميكانيكي عن أوضاع مجتمعات تفككت فيها الأواصر الأسرية، وتعلمنتْ وتقلصتْ السلطة الذكورية والأبوية مع قيمها والرموز.

لا يزال السباب ينهل في بلادنا من الذكورية والأبوية، طالما أنه يسعى إلى النيل من الذَكَر من خلال التركيز على “نقطة الضعف” المفترضة عنده، أو مستودع شرفه: الأم والزوجة والأخت. وأمامنا الشواهد على أن هذا الحملة، وقد تفشّت، قد طاولت الجميع، وقد ذهبت ضحيتها شقيقات وزوجات وأمهات من كافة الأطراف.

بعيد عني أن أنكر أن السباب يمكن أن يكون أول ردود الفعل عن الاستياء والغضب الفرديين، وأنا متأكد من أننا نختزن في هذا الحراك الشعبي من الغضب ما يسوّغ، لا السباب وحده، بل كامل منوعات الكفر، خصوصاً أننا لسنا نتصدى لطبقة حاكمة تجمع الجشع إلى انعدام الكفاءة المدهش وحسب، وإنما نواجه أيضاً صيغة جديدة من الفاشية تفاخر بالتفوق الجيني والاستعلاء الطبقي (اتهام جبران باسيل للثوار بالـ”شلاعيط”)، وادّعاء الأسبقية الحضارية (من خلال الصلة بالغرب والتماهي معه)،.. إلخ. ولا تقتصر مواقفها العنصرية على الدعوة لإجلاء النازحين السوريين (ودعاتها، للمناسبة، من أخلص أتباع النظام السوري الحالي) واللاجئين

الفلسطينيين، بل لا تتورع عن مدّ للدعوة لتهجير اللبنانيين الذين يعارضونها، أو لا ينصاعون إلى سلطانها.

يمكن النظر إلى السباب أيضاً على أنه شكل من أشكال انتهاك الأخلاقيات والقيم المحافِظة لدى الطبقات الوسطى، أو العليا. وأحسب أن ثمة تأثراً في السباب المتداول في بلادنا بالسباب في الأفلام الأميركية. على أن تطبيقه في بلادنا، حيث المحافظة الاجتماعية، وقيم العرض والشرف، والثأر، لا تزال حيّة وفاعلة، يعطي نتائج عكسية تماماً. بات السباب استعارياً إلى حد كبير في العالم الأوروبي – الأميركي. فقد يقول أحدهم لصديق، في تقليد مسبّة متداولة بين الأفارقة الأميركيين، “… أمّك” فتؤخذ المسبّة على سبيل المداعبة، أو حتى التحبّب والإعجاب، أو حتى التجريح، ولكنها لن تؤخذ في معظم الحالات حرفياً على أنها تمسّ الأم بالضرورة. إن مسبّة كهذه في بلادنا قابلة لإهراق الدم.

السباب تنفيس عن غضب، لكنه إعلان عن عجز أيضاً. عندما تملك جماهير مثل هذه الأعداد المعبأة والمحتشدة، والانتشار على مدى الرقعة اللبنانية، والتصميم على فرض مطالبها والحقوق بمثل الزخم الذي يتجلّى منها، فهذا يعني أنها تستطيع أكثر من التنفيس عن غضبها وممارسة التجريح الرمزي. ولعل هذا ما يفسّر تقلّص هذا الأسلوب من التنفيس عن الغضب مع انتقال الانتفاضة إلى بلورة مطالبها والسعي لفرضها.

بيروت مدينة تريد أن تتشبّه بذاتها

(*)”ولكن، من يدري؟ لعل بيروت مثلها مثل الممثلين الهرمين الذين ينتفضون بعد فترة بطالة/ فراغ، بعد فقدهم القدرة على لعب الأدوار الحاذقة، أو الأدوار التي يؤديها النجوم الشباب، عشية مباشرة العمل في مهنة جديدة”- بهذه الكلمات أنهيت مقالك “من سويسرا الشرق إلى هانوي العرب… تاريخ مختصر لصورة بيروت”، المنشور في العدد الأخير من “بدايات”. كيف ترى بيروت اليوم بعد انفجار الثورة؟

أرى بيروت قد حققت البعض من توقعي المتحفّظ الذي تستشهد به. لم تعد تحتاج لأن تتشبّه بسويسرا، ولا بهانوي. استيقظت على حالها مع الحراك، فلم تعد تريد أن يتسمّى وسطُها باسم شركة “سوليدير”، فاستعاد الأهالي أسماءه الأصلية: ساحة الشهداء، ساحة رياض الصلح،

الخم، بعد أن استعادوا مدينتهم. واستولوا على ذلك المركز التجاري العالمي المتعولم، وقد كلّف الدولة القدر الأكبر من مديونيتها، على بيروت الاستهلاكية، بيروت – البوتيكات، التي أراد رئيس غرفة تجارة بيروت ذات مرة أن يطرد منها متظاهرو ومحتجو العام 2015، أولئك الذين اسماهم “أبو رخّوصة”، أي العامة من سكانها، والبلا فائدة، كزبائن مركز تجاري فخم معدّ لأثرياء الخليج، وقد هجروه أصلاً إلى دبي والعواصم الغربية. وفي مقابل منتزه مبني على الأملاك العامة، وعلى سرقات موصوفة على حساب المال العام، المسمّى “زيتونا باي”، يستعيد أهل بيروت لهذا الموقع اسمه التاريخي “خليج مار جرجس”، شفيع بيروت الذي تقول الأسطورة إنه صرع التنّين في ذلك الموقع.

منذ 17 تشرين الأول، أرى بيروت على أنها مدينة تريد أن تتشبّه بذاتها، وأن تلعب دورها، بما هي عاصمة لبنان، وقلعة استقلاله، وملتقى مناطقه وأهله على اختلافهم، بدلاً من محطة تجارية ومركز مالي متقطع الأوصال بين شرق وغرب.

ومع ذلك، يلوح دوماً في الأفق العودة إلى ما حذّرتُ منه في مقالة “بدايات”، التي تشير إليها: أن يصدّق لبنانيون ما يقال عنهم في الخارج، فيستبطنون صورة تُرسَم عنهم – ولهم – في الصحافة الخارجية، والتخييل الخارجي، فيتغافلون عما هم، وعما يستطيعون، وما لا يستطيعون، في حراكهم.

(*)أحد أبرز أعمالك في الترجمة، كتاب إدوارد سعيد “خارج المكان”، الذي صاغ فيه عبر يومياته مفاهيم حول الهجرة واللجوء والانتقال من مجتمع إلى آخر. في رأيك، هل ما زال فكر سعيد حاضراً اليوم في قراءة موجات الهجرة المستمرة، وأبرزها رحلة اللجوء السوري؟

ثمة فارق بين اللجوء الفلسطيني والمنفى الفلسطيني من جهة، وبين موجات اللجوء الجماعية عبر العالم، في هذه العقود الأخيرة.

قيل عن الحروب والحروب الأهلية أنها آلية للتخلّص من الفائض السكاني لدى الشعوب. وثمة من لاحظ أن هذا الإهراق للدم من شأنه تجديد دم الأمة المعنية. وقد توسعت في هاتين الفكرتين في كتابي “دم الأخوين.. العنف في الحروب الأهلية”. ما يشغل بالي حالياً عمليات التطهير عندما تكون واعية. تقع في قلب كل عملية تهجير سكاني فكرة تقول انه يوجد شعب فائض، أو جزء من شعب يجب التخلّص منه. قالها بشير الجميّل: في المنطقة شعب زائد هو الشعب الفلسطيني.

أنشغلُ منذ فترة في سَبْر هذا التناقض القاتل لدى الأنظمة القومية والإسلامية في بلادها، تلك التي تدّعي أنها منذورة لمقاتلة العدو الخارجي، ويقوم القسم الأكبر من مبرر وجودها وادعائها الشرعية وتعبئتها وحشدها على محاربته. ومع ذلك، فهي نادراً ما تخوض حروبها المدّعاة، أو المفترضة، ضد هذا العدو، بل تستخدم العدو الخارجي حجة لممارسة السيطرة الداخلية، وتبني أنظمة استبداد عسكرية – أمنية، وتستحوذ على الاقتصاد، والحصة الأكبر من الدخل الأهلي، بحجة “المعركة المقدسة ضد العدو”، مستخفّة أيما استخفاف بمطالب الداخل ومشاكله وحاجاته وحقوقه باسم منظومات ذهنية تدّعي رؤى جيواستراتيجية هي البرهان العبقري على جهل العدو والقوى المتحكمة بالعلاقات الدولية، بل مجرد هواجس عن مؤامرات و”مشاريع” خارجية تستهدفها. في المقابل، هل تسعى تلك لتمتين الجبهة الداخلية، كما يقال، لمواجهة كل هذه المخاطر الخارجية؟ هل تسعى لأن تحقق الحد الأدنى البديهي من الوحدة الوطنية عن طريق كسب وإرضاء أوسع فئات ومكونات شعبها حتى لا تضطر هذه للاستعانة بالخارج لمناصرتها من استبداد، أو ظلم، أو حرمان اقتصادي، أو تمييز سياسي جمعي، أو إثني، أو لغوي، أو ثقافي؟ على العكس من ذلك تماماً: “تُخَورِج” هذه الأنظمةُ المعارضات الداخلية، وتحوّلها إلى امتداد للعدو الخارجي. فتتحوّل القوات المسلّحة إلى طرف في حروب داخلية، وتحوّل كل أدوات العنف ومستودعاته المعدّة للعدو الخارجي لقتال شعوبها. والأفدح أنها تتعاطى مع كل مواطن على أنه خائن إلى أن يثبت العكس، ومعظم الأحيان قد لا تحتاج معاقبته لأكثر من مجرد الشك.

لكن بعض الأنظمة قد تفوق نفسها. “خَورج” النظام السوري المعارضة الشعبية السلمية

العارمة العام 2011، فوصمها بـ”الإرهاب” فضمّها إلى أعداء الاستراتيجية العالمية المسمّاة “الحرب الكونية ضد الإرهاب” تحت قيادة أميركا. الابتكار، هنا، أن الإدغام لم يكن إدغاماً بين المعارضة الداخلية والعدو الأميركي، بل إدغام المعارضة الداخلية بضمها إلى العدو التي عيّنته الولايات المتحدة، وإسرائيل!! على أنه العدو الكوني لجميع الشعوب. هكذا كسب النظام المقدار الأكبر من غض نظر مديد عن حربه ضد شعبه مما يسمّى “المجتمع الدولي”. وبعد أن تحقق الفصل الرمزي لملايين من الشعب السوري عن “جسم الأمة السليم”، جرى تهجيرهم، أو رفض إعادتهم إلى بلادهم، على اعتبار أن فصلهم تمليه ضرورة “قومية” سامية غرضها “تحقيق الانسجام الاجتماعي”. وهذا في رأيي أبشع وأوجع أوجه المأساة السورية.

وهل من حاجة لمزيد من الأمثلة عن جدلية الخارج/ الداخل الفاجعة وعملية “الخَورجة” هذه؟ انظرْ إلى احتجاجات إيران الأخيرة، حيث عرّف الأمامُ خامنئي انتفاضة شعبية انطلقت من ارتفاع سعر البنزين، وغلاء المعيشة، والاستبداد، بأنها “مسألة أمنية وليست مسألة شعبية”، وسرعان ما اكتشف أن الأمر المقصود ليس هو الأمن الداخلي، بل هو الأمن الخارجي. فقد قضى العلاج الأمني بقتل المئات، واعتقال الآلاف من المحتجين، تمهيداً لإعلان مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية نهاية عمليته الحربية التي “صدّت العدوان الخارجي”!

فصلية “بدايات”

(*)وصلت فصلية “بدايات” إلى عددها الرابع والعشرين، الذي صدر هذا العام، وكرّست نفسها خلال سنوات كمجلة فصلية ثقافية معنية بالنص النقدي المطول، لا الصحافي المتسرع، لكن من المؤكد أنها تعاني من صعوبات كونها مجلة ورقية في هذا العصر الرقمي المتخم بالمواقع الإلكترونية. ما هي الصعوبات التي واجهتكم أثناء الحفاظ على سير العمل، واستمرار النشر، وكيف ترى مستقبل “بدايات” في عالم النشر العربي؟

“بدايات” مغامرة بدأت مع الثورات العربية، العام 2012. وكانت ولا تزال تسعى لأن تشكّل أداة إعلامية لمتابعتها والتعبير عنها، والتفكير فيها. كتبنا وأصدرنا أعداداً خاصة لكل الثورات: تونس، ومصر، والبحرين، واليمن، وسورية،.. إلخ. وها نحن نتابع الموجة الثانية في الجزائر، والعراق، والسودان، ولبنان. وخصصنا في عددنا الأخير ملحقاً من أكثر من مئة صفحة للثورة في السودان. وغني عن القول إن فلسطين حاضرة في كل الأعداد.

مع ذلك، تبقى “بدايات” مجلة ثقافية عربية شاملة تفتح صفحاتها للنساء والشباب، وتشجّع على كل أنواع التجريب في الكتابة والفنون. نريدها في المقام الأول مساحة لنشر الفكر اليساري، بمنوعاته المختلفة، والتعريف بالنتاج الجديد والمنتجين الجدد فيه، وكلاهما غزيرٌ وخصيب، وتشجيع الحوار في مسائله المختلفة. وتبدي المجلة أيضاً قدراً كبيراً من الاهتمام بالتعريف بالتيارات واليسارية والتقدمية والتغييرية في الفكر الديني عموماً، التي يعبّر عنها مفكرو “لاهوت التحرير” في أميركا اللاتينية، أو مفكرون مسلمون خارج السرب، أمثال محمود محمد طه، وعلي شريعتي، ومحمود طالقاني.

ننشر في كافة الألوان الأدبية، بما فيها نقد الكتب والمسرح. وقد أصدرنا ملفات خاصة عن إدوارد سعيد، وعبدالرحمن منيف، ولدينا اهتمام خاص بالتعريف بالنهضوي الكبير، أحمد فارس الشدياق، الكاتب واللغوي والقاموسي ورائد الصحافة والرواية، الذي يتعرّض للطمس والتهميش بسبب جرأته في شؤون الدين، وتحرّر المرأة، والنقد الاجتماعي.

لدينا اهتمام خاص بالعمارة، وبالحق في المدينة، وبما نسمّيه “ثقافة العين”، أي التذوّق الجمالي، من خلال النظر (نعرّف في كل عدد بمصوّر، أو فنان، في صفحاتنا الملّونة). ونفرد صفحات واسعة للكتابات في الذاكرة والتاريخ والموسيقى والثقافة الشعبية. وفي كل ممارستنا الصحافية، نسعى إلى المزج بين الاحترافية والجمالية والجدّة في الإخراج والتزيين.

صمدنا على امتداد السنوات الست الأخيرة، كنا نموّل المجلة عدداً بعدد، وقد بقينا على قيد الحياة بفضل مساهمات شخصية متواضعة من بعض الصديقات والأصدقاء والمانحين. أصبحت لنا ميزانية سنوية فقط هذه السنة. نعمل بإمكانات متواضعة؛ فريق العمل الصغير مكوّن من عاملين بعمل جزئي لا يتعدى عددهم أصابع اليدين. لكن بقاء المجلة واستمرارها كان ولا يزال قائماً على ثقة كتّابنا الذين يساهمون بالكتابة والتزيين والرسم عن طريق التطوع. لولا هذا لما أمكن المشروع أن يعيش أصلاً.

ثمة ثغرات عديدة في المواضيع التي نتناولها، والبلدان التي نغطّيها. نودّ أن ننشر المزيد

والمزيد في الاقتصاد السياسي والاقتصاد الاجتماعي، وفي نقد العولمة والنيوليبرالية وآثارهما على المنطقة، وأن نعيد الاعتبار للبحث الاجتماعي العيّاني في وجه غلبة كتابات الرأي والتشبّث بالقول في الدولة والسياسة.

في المقابل، حققنا قدراً لا بأس به من الرواج خلال العامين الأخيرين. تصل المجلة الآن إلى القراء في عدد من الدول العربية، نطبع نسخاً خاصة للتوزيع في مصر وفلسطين، ونوزع في السودان والعراق والأردن والمغرب، وقريباً تونس، إضافة إلى لبنان.

لا نزال متمسكين بالنسخة الورقية، مصرّين على أنها تلبّي طموحنا في جمالية الإخراج والتزيين. نعتقد أنه لا يزال هناك مكان ودور وجمهور للفصليات الثقافية الورقية. ولكننا لسنا بواهمين حول محدودية الاهتمام بها لدى الشباب خصوصاً. لذا فتحنا موقع “بدايات” على الإنترنت على الملأ، حيث يمكن مراجعة كل أعداد المجلة عليه، هذا بالإضافة إلى ما تنشره صفحتنا على فيسبوك.

اقرأ أيضا