المغرب: أوضاع النساء العاملات وسبل تحررهن

بقلم؛ سليم نعمان

لا تزال حقوق النساء العاملات بالمغرب مهضومة. فأوضاعهن سمتها الأساس الهشاشة والبطالة الواسعة، والأجور الزهيدة. وأكثر النساء عرضة للهشاشة هن العاملات في القطاع الفلاحي، المتأثر بالتقلبات الاقتصادية والمناخية، بالنظر لاشتغالهن في أعمال غير رسمية تفتقر إلى الاستقرار المهني، وحيث تنعدم الحماية الاجتماعية.

على سبيل المثال 8.1% فقط من النساء العاملات يعملن في القطاع الخدماتي مقارنة بـ 34% من الرجال، ما يعكس محدودية فرصهن في القطاعات ذات الأجور العالية. هذا التركيز في القطاعات منخفضة الإنتاجية يزيد من هشاشة أوضاعهن، خاصة بظل التقلبات الاقتصادية والمناخية. وتبقى مشاركة النساء في سوق الشغل منخفضة عموما؛ حوالي 21.6% (2018) مقارنة بالرجال الذين بلغت مشاركتهم حوالي 72.5%. كما أن معدل توظيف النساء يصل حوالي 16-18%. كما أنهن يواجهن ظروفا قاسية. تشكل النساء حوالي نصف العاملين في القطاع الزراعي (4 ملايين عامل)، لكنهن يتقاضين أجورًا أقل (60-70 درهم يوميًا) وهن مهددات على الدوام بالتبعات المأساوية للنقل غير الآمن. كما أن المصانع غير الرسمية، خاصة في صناعة الملابس، تشكل مخاطر كبيرة، كما أظهر حادث طنجة 2021 الذي أودى بحياة 28 عاملة.

النساء وجها لوجه مع الهشاشة

تُعد النساء في المغرب، من الفئات الأكثر تضررًا من هشاشة الشغل بسبب تركُّزهن في قطاعات اقتصادية غير مُهيكلة (كالزراعة الموسمية، العمل المنزلي، الخدمات غير الرسمية، والصناعات الخفيفة). هذه الهشاشة لا تؤثر فقط على استقرارهن المادي، بل تُهدد صحتهن الجسدية والنفسية بشكل متفاقم، خاصة مع تفاعل عوامل اقتصادية واجتماعية وقانونية…

في الزراعة الموسمية يتعرضن لمواد كيميائية (مبيدات)، أشعة الشمس المباشرة، وجهد جسدي مُرهق دون تأمين صحي. وفي العمل المنزلي 90% من العاملات غير مُسجَّلات في نظام الضمان الاجتماعي، ويعانين من عزلة وعمل غير محدود الوقت. وفي المصانع مثل النسيج تسود ظروف عمل قاسية مع أجور زهيدة، وضغط لإنجاز إنتاج سريع (وثيرة عمل عالية)، مما يؤدي إلى إجهاد عضلي ونفسي. وفي الاقتصاد غير الرسمي، البيع بالتجوال على سبيل المثال هناك غياب الحماية القانونية والتعرض اليومي لأخطار متنوعة.

وفي الواقع، تتضرر الصحة الإنجابية للنساء (الحمل، الولادة، الرضاعة) بفعل هذه الهشاشة المستشرية وظروف العمل القاسية جدا المرافقة لها، فعلى سبيل المثال: تتعرض الحوامل في الزراعة للمبيدات ما يقود إلى ولادات مبكرة أو تشوهات خلقية. كما يدفع عدم توفر إجازات أمومة مدفوعة الأجر في القطاع غير الرسمي النساء للعمل حتى في ظروف صحية حرجة.

إن القطاعات الهشة حيث تشتغل النساء بوفرة غير مدرجة في قانون الشغل المغربي ما يعني انعدام شروط السلامة المهنية، وصعوبة نيل الحقوق في حالات الاستغلال أو حوادث الشغل، فتفتيش الشغل ليس متوفرا كفاية حتى في المناطق الحضرية، فما بالك بالمناطق النائية أو الورشات غير المرخصة، خاصة في القطاع الزراعي.

النساء عرضة لاستغلال متعدد الأوجه، فالإضافة إلى العمل المنزلي المجاني والمرهق هناك ساعات العمل الطويلة (في قطاعات مثل الخدمات المنزلية، تعمل النساء أحيانًا 16 ساعة يوميًا دون راحة أو عطل أسبوعية.) ووتيرته القاسية، إذ تفرض في المصانع، وتيرة إنتاج سريعة لتحقيق الأرباح، مما يؤدي إلى إجهاد مزمن واضرابات صحية ونفسية. ويأتي التحرش الجنسي في أماكن العمل الهشة ليفاقم الوضع أكثر: تتعرض النساء للابتزاز الجنسي من أرباب العمل أو الزبائن، أو زملاء العمل، خاصة في القطاعات غير المنظمة (كالخدمات المنزلية أو البيع المتجول)، وكل هذا بظل سيادة ثقافة الصمت (حشومة): غياب آليات الإبلاغ خوفًا من فقدان العمل أو الوصم الاجتماعي يجعل التحرش جريمة «مُسكوتًا عنها. وما يزيد الطين بلة هو واقع الفقر والأمية الذي يجعل الأسر الفقيرة تدفع النساء إلى قبول أي عمل دون التفاوض على الشروط. كما أن الفتيات القادمات من القرى للعمل في المدن (كخادمات منازل) يُصبحن أكثر عرضة للاستغلال. ورغم «الإصلاحات»، لا تزال بعض القوانين (كالضمان الاجتماعي) لا تُلائم طبيعة عمل النساء الهش.

طبعا، ارتفع عدد النساء المأجورات المصرح بهن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 184,623 في عام 1990 إلى 1,109,737 في عام 2018، بمعدل نمو سنوي يبلغ حوالي 6.6%. لكن عمل النساء يتركز في مجالات سمتها الأساس الهشاشة، حيث تشكل الصناعات التحويلية 25% من الوظائف التي تشغلها النساء، تليها التجارة بنسبة 15%، ثم الزراعة والصيد والغابات بنسبة 10%، والتعليم بنسبة 8%.

يظهر معدل البطالة بين النساء في المغرب فجوة كبيرة مقارنة بالرجالٍ، خاصة في المناطق الحضرية، حيث نسبة البطالة أعلى. وفقًا لتقرير HCP لعام 2023، بلغ معدل البطالة العام 13%، لكن معدل البطالة بين النساء كان 18.3%. يعكس هذا الرقم صعوبة دخول النساء سوق العمل. كما أن بطالة النساء الشابات مرتفعة جدًا، حيث بلغت 35.8% في نفس العام، ما يشير إلى مُـثـَبِّـطات إضافية تواجه الشابات في الحصول على فرص عمل. وفقًا للبنك العالمي، فإن الفجوة بين معدل مشاركة النساء والرجال في القوى العاملة تصل إلى 50 نقطة مئوية، ما يعزز فكرة كون النساء يواجهن صعوبات جمة في ولوج سوق الشغل.

ميز في الأجور

تمثل الأجور المنخفضة معضلة أخرى للنساء العاملات في المغرب. الأجر الأدنى في القطاع الخاص تم تحديثه في سبتمبر 2023 ليصبح 3120 درهمًا شهريًا، لكن الفجوة في الأجور بين الجنسين تظل كبيرة. وفقًا للجمعية الديمقراطية للنساء المغربيات (ADFM) في 2022، تكسب النساء أقل بنسبة 30% مقارنة بالرجال. وتشير معطيات أخرى إلى أن 63.8% من هذه الفجوة يمكن أن تُعزى إلى التمييز في الأجور ضد النساء، مع تفاوتات كبيرة بين المناطق الحضرية والريفية. هذا يعني أن النساء، حتى عندما يحصلن على عمل، غالبًا ما يتقاضين أجورًا أقل بكثير من الرجال عن نفس العمل.

في عام 2018، بلغ متوسط الراتب الشهري للنساء 4,692 درهم، مقارنة بـ 5,422 درهم للرجال، مما يعكس فجوة كبيرة في الأجور بين الجنسين. تقارير حديثة تشير إلى أن الفجوة تصل إلى 30%، مع نسبة 64% فقط من العاملات يتقاضين أجورًا مقارنة بـ 91% من الرجال. ورغم وجود قوانين تحظر التمييز، إلا أن الوقائع تشير إلى استمرار العنف والتمييز ضد النساء في بعض أماكن العمل، مما يؤثر على استقرارهن الوظيفي.

عنف جنسي/جسدي

تشير بيانات مركز بيانات الأمم المتحدة للمرأة إلى أن 13.7% من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20-24 عامًا كن متزوجات أو في اتحاد قبل سن 18 عامًا، مع معدل ولادة المراهقات 21.7 لكل 1000 امرأة في الفئة العمرية 15-19 عامًا اعتبارًا من 2018. كما أن 10.5% من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15-49 عامًا أبلغن عن تعرضهن للعنف الجسدي أو الجنسي من شريك حالي أو سابق في السنة السابقة لعام 2018. تبرز هذه الأرقام استمرار العنف القائم على النوع الاجتماعي والزواج المبكر، خاصة مع سماح القانون المعمول به بالزواج قبل السن القانونية بموافقة قضائية، حيث سجل المغرب 19000 حالة زواج دون سن القانونية في عام 2021 وحده. أما في المناطق الريفية، فتعاني النساء من صعوبات في الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والفرص الاقتصادية، ولا تزال معدلات الأمية مرتفعة بينهن.

«العمل المزدوج» وأثره على صحة النساء

تقضي العديد من النساء 12–16 ساعة يومياً بين العمل المأجور (في القطاع الرسمي أو غير الرسمي) والأعمال المنزلية (الطهي، التنظيف، رعاية الأطفال، رعاية المسنين)، مما يقلص وقت الراحة والنوم، ويرفع مستويات الإجهاد المزمن. إصابات عضلية هيكلية ناتجة عن تكرار المهام المنزلية (مثل حمل الأطفال، التنظيف). وتفاقم أمراض مثل فقر الدم أو السكري بسبب عدم توفر الوقت للعناية بالصحة أو التغذية السليمة. وزيادة مخاطر الحمل عالي الخطورة لدى العاملات الحوامل بسبب الجمع بين العمل وعدم الراحة الكافية. وارتفاع معدلات القلق والاكتئاب نتيجة الضغط المستمر لتحقيق «التوازن» بين المسؤوليات. والشعور بالذنب أو التقصير تجاه الأسرة أو العمل بسبب التوقعات المجتمعية العالية.

يتغذى هذا الوضع المأساوي من التقسيم الجنسي للعمل، أي سيادة ثقافة تُلقِي بالمسؤولية الكاملة للأعمال المنزلية على النساء، حتى لو كنّ يعملن خارج المنزل، حيث تُظهر الدراسات أن الرجال في المغرب يقضون 8 أضعاف وقت النساء في الراحة مقابل دقائق محدودة من المشاركة في المنزل. هذا علما أن خدمات الرعاية العمومية نادرة ما يدفع النساء لتحمّل العبء كاملاً. وفضلا عن ذلك تُضطر نساء الأسر الفقيرة للعمل في وظائف متعبة (كالخدمة المنزلية أو الزراعة) ثم إدارة المنزل، دون قدرة على تفويض المهام. كما تدفع الأجور الزهيدة النساء لقبول وظائف متعددة لتعويض الدخل، أو العمل غير الرسمي دون حماية. فعلى سبيل المثال: إجازة الأمومة في المغرب (14 أسبوعاً) أقل من المعايير الدولية (18 أسبوعاً وفق منظمة العمل الدولية)، مع ضعف تطبيقها في القطاعات الهشة. زد على ذلك عدم الاعتراف القانوني بـ «العمل المنزلي» كعمل منتج، الذي يحرم النساء من حقوق أساسية مثل معاش التقاعد.

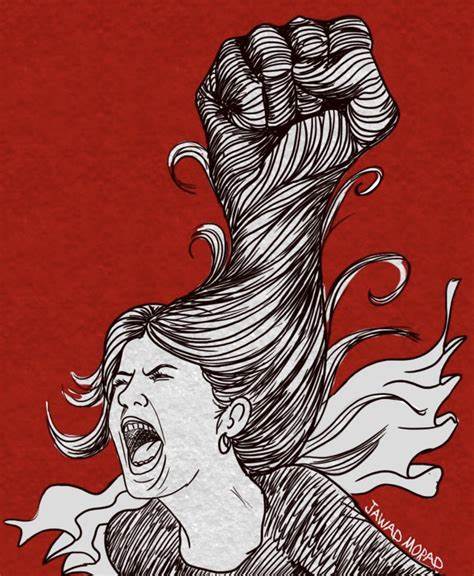

مقاومة متعددة الأوجه لهذا الوضع المأساوي

تقاوم النساء في المغرب هذا الواقع المأساوي عبر أشكال متنوعة من النضال الفردي والجماعي، تتراوح بين المقاومة اليومية «الخفية» والحركات المنظمة التي تسعى لتغيير البنى الهيكلية. ترى نساء كثيرات التعليم سلاحا لتحسين وضعهن عبر مواصلة التعليم أو التدريب المهني، رغم الضغوط الأسرية، لزيادة فرصهن في الحصول على عمل أقل هشاشة. كما تتواتر أشكال تمرد على الأدوار النمطية من قبيل رفض بعض النساء تحمُّل العبء المنزلي كاملاً، ويلجأ بعضهن لتأجيل الزواج كي يتجنبن «الفخ المزدوج».. وهناك أيضا من يلجأن إلى اعتماد مشاريع صغيرة (مثل صناعة الحرف أو التجارة الإلكترونية) تسمح بالعمل من المنزل، لتقليل التضارب بين العمل المأجور والأسرة.

وتقاوم النساء أيضا بطرق منظمة عبر النقابات والجمعيات النسائية بتنظيم حملات ضغط لتحسين شروط العمل والحياة (مثل حملة «حقوق العاملات الزراعيات»). وتقوم بعض الجمعيات بتقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا (مراكز الإيواء، خطوط مساعدة لضحايا العنف أو التحرش). كما انتشر إنشاء تعاونيات في المناطق القروية (كالزراعة أو إنتاج زيت الأركان) تتيح للنساء العمل جماعياً، وتحسين دخلهن، وتقليل الاعتماد على الوسطاء المستغلين. كما برزت أشكال مقاومة من قبيل انخراط نساء في شبكات التبادل المحلي (مبادلة الخدمات دون مال، أو المساعدة المالية الدوارة «دارت»)، خاصة في المناطق الفقيرة، لتخفيف العبء المالي. وإنشاء مجموعات للادخار الجماعي لتمويل مشاريع صغيرة دون اللجوء للبنوك.

غير أن أشكال مقاومة النساء، خاصة المنظمة منها نقابيا وجمعويا… معرضة من جهة للقمع المباشر: تهديدات أو عنف ضد المناضلات، ومن جهة أخرى هي مفتقرة إلى الموارد: صعوبة الوصول إلى التمويل أو الدعم اللوجستي للمبادرات.

غياب التنظيم النقابي يضعف المقاومة

إن غياب التنظيم النقابي في القطاعات الهشة يُفاقم هشاشة وضع النساء العاملات، ويجعلهن عرضةً لانتهاكات متعددة دون أي سند جماعي أو قانوني. هذه القطاعات تُدار غالبًا خارج منظومة الحماية الاجتماعية، ما يُحوِّل النساء إلى «جيش احتياطي» من العمالة المُستَغَلَّة، خاصة في اقتصادات الجنوب العالمي، مثل المغرب. ففي هذه القطاعات يسود تشتت العاملات في مساحات جغرافية واسعة (مزارع نائية، منازل خاصة)، ما يصعّب تنظيم صفوفهن. كما يجري اعتماد عمل عقود شفهية أو مؤقتة، مع عدم استقرار يمنع بناء روابط نقابية. ويحارب أرباب العمل في هذه القطاعات (مثل ملاك الأراضي الزراعية أو مستخدمي الخدمة المنزليَّة) أي محاولة تنظيم خوفًا من فقدان أرباحهم الكبيرة من هذا الوضع. عدا أن العاملات يخشين طردهن أو عنف المشغّلين إذا طالبن بحقوقهن، خاصة مع عدم وجود بدائل اقتصادية.

ويفاقم ضعف التنظيم النقابي أو انعدامه استغلال النساء: أجور أقل من الحد الأدنى القانوني، مع ساعات عمل غير محدودة، وحرمان من حقوق أساسية (إجازة مرضية، إجازة أمومة، تقاعد…)، وتفشي التحرش الجنسي كأداة قهر يومية، مع غياب آليات الإبلاغ، وتعرُّض العاملات في الزراعة للمبيدات السامة دون معدات وقائية، وصعوبة إثبات علاقة العمل (خاصة في العمل المنزلي)، مما يُضعف المطالبة بالتعويضات. بدون نقابة، تُفاوِض كل عاملة بمفردها مع المشغِّل، الذي يملك كل أدوات القوة (الوظيفة، الدخل، التهديد بالفصل). تواجه النساء اضطهادًا مزدوجًا: كـ»عمال» و»إناث»، مع استغلال أدوارهن الإنجابية (مثال: فصل عاملة بسبب الحمل)، وتدفع البطالة الجماهيرية الدائمة العاملات للتنافس على فرص العمل الهشة، بدلًا من بناء هياكل مقاومة جماعية. وللأسف حتى داخل النقابات الموجودة فعلا تسود البنية الذكورية ولا تُعطي أولوية لقضايا النساء أو تُهمش أصواتهن.

إن غياب التنظيم النقابي في القطاعات الهشة ليس «حتمية»، بل نتيجة سياسات اقتصادية تفضل أرباح البرجوازية على حقوق العمال والعاملات، وأيضا نتاج سيطرة قوى غير عمالية على النقابات وافراغها من علة وجودها. فالنساء في هذه القطاعات لسن «ضعيفات» ولا «جبانات»؛ مقاومتهن اليومية للاستغلال دليل على قوة لا تُقاس بغياب النقابات، لكنها قوة تحتاج إلى دعم لتحويلها إلى حركة تُعيد بناء ميزان قوى لصالح الطبقات الشعبية وفي صلبها طبقة العمال والعاملات.

اختلال ميزان القوة لصالح المَلَكية

نشأت الحركة النسائية المغربية في سياق النضال من أجل الاستقلال عن الاستعمارين الفرنسي والإسباني، حيث لعبت النساء أدوارا في المقاومة (رعاية المقاومين ونقل السلاح وتأمين التراسل والاجتماعات…) ظلت منسية بفعل كون الحركة الوطنية رجالية والنساء منسيات ولا يُؤتى على ذكرهن سوى باعتبارهن ملحقات للرجال. وبعد الاستقلال الشكلي (1956)، بدأت الحركة النسائية تتخذ صورة أكثر وضوحًا بظهور جمعيات نسائية تناضل لأجل تحسين وضع المرأة في المجتمع.

ارتبطت العديد من الجمعيات النسائية المبكرة بالأحزاب اليسارية، سواء الإصلاحية المرتبطة بالحركة الوطنية البرجوازية أو باليسار الجذري المتنوع، واليسار الثوري. كان الخطاب اليساري عموما يدعو إلى المساواة بين الجنسين وتحسين وضع المرأة، لكن قسما مهما من اليسار المغربي كان بالفعل جزءًا من النظام السياسي المغربي حيث الهيمنة للملكية. وعلى نحو عام، كانت الحركة النسائية اليسارية التقليدية تتعامل مع الملكية بحذر، حيث حاولت تحقيق أهدافها دون الدخول في صراع مباشر مع النظام.

إجمالا يمكن القول إن فترات التعاون بين الحركة النسائية والمؤسسة الملكية كانت هي الأطول، خاصة في قضايا مثل إصلاح قانون الأسرة (مدونة الأسرة) الذي جرى إقراره في عام 2004، حيث دعمت الملكية إلى حد ما الإصلاحات التي طالبت بها الحركة النسائية. بعبارة أخرى غيرت كل شيء كي لا يتغير أي شيء. وبقيت الحركة النسائية نخبوية وحبيسة مأزق الرغبة في تحقيق إصلاحات جذرية والخوف من انتهاك الخطوط الحمراء المتعلقة بسلطة الملكية. في السنوات الأخيرة، شهدت الحركة النسائية تطورًا مع ظهور جيل جديد من المناضلات اللواتي يعتمدن منصات التواصل الاجتماعي ويسعين إلى تبني خطاب أكثر جذرية. ومع ذلك، لا تزال العلاقة مع الملكية محكومة بالحذر، وتبقى الحركة النسائية القائمة فعلا أسيرة محاولة تحقيق مكاسب دون الدخول في مواجهة مباشرة مع النظام.

نخبوية الحركة النسائية المغربية

إن الحركة النسائية المغربية جزء من النضال الاجتماعي والسياسي الأوسع ضد النظام الرأسمالي والبطريركي. ومن الضروري ربط النضال النسوي بالنضال الطبقي والاجتماعي العام. إذ لا يمكن فصل النضال من أجل تحرر المرأة عن النضال ضد النظام الرأسمالي والطبقي الذي يستفيد من استغلال النساء كجزء من قوة العمل الرخيصة، وفي إعادة إنتاج الأدوار التقليدية. إن تحرر المرأة مرتبط بتحرر المجتمع ككل من الاستغلال الاقتصادي والاضطهاد الاجتماعي.

غير أن الحركة النسائية المغربية القائمة بالفعل، وهي نخبوية، محكومة بمنطق الإصلاح التدريجي والتوفيقي مع النظام الحاكم. ومعظم الجمعيات النسائية تعمل ضمن «الخطوط الحمراء» التي يرسمها النظام، مما يحد من فعاليتها ويجعلها غير قادرة على تحقيق تغييرات جذرية. هذا فضلا عن اعتمادها على التمويل الأجنبي، ما يحد من استقلاليتها ويجعلها تتبنى أجندات لا تعكس بالضرورة أولويات النساء المغربيات العاملات والفقيرات.

الملكية جزء من النظام البطريركي الذي يعيد إنتاج الاضطهاد الطبقي والجندري، والإصلاحات التي تدعمها الملكية، مثل إصلاح مدونة الأسرة (2004)، هي إصلاحات محدودة تهدف إلى تحسين صورة النظام دون المساس بأسس السلطة الأبوية. بالتالي فالارتهان بالملكية لتحقيق التحرر النسوي هو وهم، لأن النظام نفسه يستفيد من استمرار الاضطهاد الجندري كأداة للسيطرة الاجتماعية.

من أجل حركة نسائية جذرية ومستقلة

إن ما يتيح قلب المنطق السائد وسط الحركة النسائية المغربية هو دور النساء في النضالات الاجتماعية والسياسية، مثل حركات الاحتجاج في الريف وجرادة وغيرها، حيث لعبت النساء أدوارًا قيادية في مواجهة القمع الاقتصادي والسياسي. فالنساء العاملات والفلاحات الصغيرات… هن الأكثر تضررًا من السياسات النيوليبرالية، وبالتالي هن في طليعة النضال من أجل التغيير. ولأجل تحقيق ذلك ينبغي تبني نضال نسوي جذري يربط بين المطالب النسوية والنضال ضد الرأسمالية والاستغلال الطبقي. ويكتسي بناء حركة نسائية مستقلة عن النظام الحاكم وعن الأحزاب السياسية التقليدية التي تعيد إنتاج نفس العلاقات البطريركية أهمية كبرى في هذا المنظور، بما يسمح بإشراك النساء من الطبقات الشعبية في قيادة النضال النسوي، وبناء تحالفات بين الحركة النسائية والحركات الاجتماعية الأخرى، مثل الحركات العمالية والطلابية، لمواجهة هذه المعضلات بدلًا من تركيز القيادة في أيدي النخب.

تواجه الحركة النسائية في هذا المسعى تحديات كبيرة، بما في ذلك صعود التيارات الرجعية والمعادية لحقوق المرأة، وكذلك استمرار السياسات الاقتصادية النيوليبرالية التي تفاقم الفقر والبطالة والهشاشة بين النساء.

لن يتحقق تحرر النساء إلا بالنضال من أجل حقوق نساء تقطع مع الرأسمالية ومصائبها، والنضال من أجل مجتمع يضمن المساواة الحقيقية بين الجنسين ويقضي على جميع أشكال الاستغلال والاضطهاد. بالتالي فإن النضال النسوي من أجل تحقيق العدالة والمساواة وتحسبن أوضاع النساء العملية والحياتية، يجب أن يكون جزءًا من مشروع ثوري أوسع يهدف إلى تغيير جذري للمجتمع.

***************************

1- يعد العمل المنزلي المأجور (خادمات المنازل) أحد أكبر القطاعات غير المُهيكلة في المغرب، حيث تُشغِّل بشكل شبه كامل النساء، خاصة الفتيات القادمات من المناطق القروية أو الفقيرة. رغم محاولات إدماجه في التشريع عبر قانون 19.12 (2020)، لا يزال القطاع يعاني من جاهل واسع لتطبيق القانون، ما يجعله بيئة خصبة للاستغلال المفرط. يتركز 70% من العاملات المنزليات في المدن الكبرى (الدار البيضاء، الرباط، فاس، مراكش)، و30% في المناطق شبه الحضرية أو القروية، غالبًا كخادمات «باليومية».

وفقًا لإحصاءات المندوبية السامية للتخطيط (HCP لعام 2015، يُقدَّر عدد العاملات المنزليات في المغرب بحوالي 200 ألف امرأة، 80% منهن قاصرات (تحت 18 سنة) عند بدء العمل. وقدرت منظمة العمل الدولية (ILO) في 2021 أن 90% منهن يعملن بشكل غير رسمي، دون عقود أو ضمان اجتماعي. فرغم إصدار قانون 19.12 (2020) الذي ينظِّم العمل المنزلي، فإن نسبة التسجيل في الضمان الاجتماعي لا تتجاوز 5 وفقًا لوزارة الإدماج الاقتصادي (2023).

60% من العاملات يعملن أكثر من 10 ساعات يوميًا دون راحة أسبوعية (بحث ميداني لجمعية إنصاف2022). 75% يتقاضين أقل من الحد الأدنى للأجور (1500 درهم شهريًا)، بينما ينص القانون على 2300 درهم. 40% تعرَّضن للتحرش الجنسي أو الجسدي من أرباب العمل (تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان/2023). 60% من العاملات المنزليات انقطعن عن التعليم قبل سن 15 (اليونيسف، 2021).

الأرقام– رغم عدم دقتها الكاملة بسبب طبيعة القطاع غير المُهيكل – تُظهر أن ظاهرة تشغيل النساء في الخدمة المنزلية ليست هامشية، بل تشكل نظامًا اقتصاديًا موازيًا قائمًا على استغلال الفقراء.

اقرأ أيضا