الولايات المتحدة- إسرائيل- فلسطين

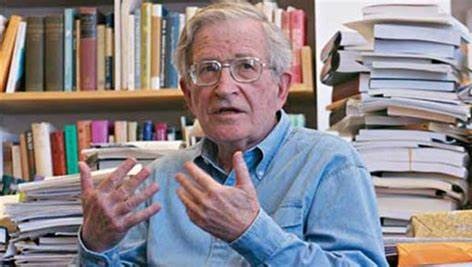

بقلم؛ ناعوم تشومسكي

المصدر: “أوهام الشرق الأوسط”، ناعوم تشومسكي، تعريب شيرين فهمي، الطبعة الثانية، يناير 2006 مكتبة الشروق الدولية، القاهرة- مصر.

في 2001م، لاحظ عالم الاجتماع بالجامعة العبرية باروخ كيمرلينج التالي: “ما كنا نخافه تحقق”. اليهود والفلسطينيون واقعون الآن “تحت حالة من الارتداد إلى القبَلية الخرافية… الحرب تبدو وكأنها مصير محتوم”، تبدو كأنها حرب “شريرة استعمارية”. بعد اقتحام إسرائيل لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في ربيع 2002 م، كتب زائيف شتيرن هيل- زميل كيميرلينغ- “أنه في داخل إسرائيل… تيبدو الحياة الإنسانية رخيصة”. فالقيادة “لم تعد تتحرج من التحدث عن الحرب، بينما هي في حقيقة الأمر متورطة في أعمال الشرطة الاحتلالية، مما يعيد إلى ذاكرتنا اقتحام الشرطة البيضاء للمناطق السوداء الفقيرة في جنوب أفريقيا، في أثناء فترة التفرقة العنصرية”. ويؤكد المثالان على أمر واضح: لا يوجد هناك توافق بين “الجماعات الاثنية الوطنية”، التي ارتدت تجاه القَبَلية. إن الصراع متمركز في أراض، ظلت قابعة تحت احتلال عسكري غاشم، طيلة 35 سنة، تعامل فيها المحتل- صاحب القوى العسكرية الكبرى- بتأييد هائل من قبل القوة الكبرى، سواء كان هذا التأييد عسكريا أو اقتصاديا أو دبلوماسيا. أما المقيمون في تلك الأراضي، فهم يقفون وحدهم بدون سلاح، الكثير منهم يعيشون بالكاد في مخيمات مذرية وبائسة، وهم يعانون حاليا أشد أنواع الإرهاب الدامي الشرس، التي تحمله تلك الحروب “الشريرة الاستعمارية”، الأمر الذي يدفعهم الآن إلى القيام بعمليات وحشية في حق أنفسهم، كنوع من الانتقام.

وبالرغم من أن “عملية” أوسلو “السلمية” قد غيرت الشكل الخارجي للاحتلال، إلا أنها لم تغير مفهومه الأساسي. فقبيل انتقال الحكومة إلى إيهود باراك، كتب المؤرخ شلومو بن عامي قائلا: “إن اتفاقيات أوسلو قد أُسست على قاعدة الاستعمار الجديد، حيث يصير طرف معتمدا على الطرف الآخر مدى الحياة”. وبعدها، صار بن عامي مهندسا للمقترحات الأمريكية- الإسرائيلية في كامب ديفيذ، في صيف 2000م، والتي بقت ملتزمة بشرط الاعتماد على الآخر. وقد أُثنِيَ على هذه المقترحات، وبشدة، في ما كتبه المعلقون الأمريكيون. كما أُلقِيَ اللوم والتقريع على الفلسطينيين، وعلى قائدهم الشرير، لكونهم أفشلوا المحادثات، مما أدى إلى العنف المتتالي. ويعلق كيميرلينج قائلا: إن هذا “غش وتدليس”، مضيفا صوته إلى بقية المعلقين المحترمين الجادين.

قدم مقترح كلينتون- باراك بعض الخطوات التي تساهم في تفعيل الاستيطان ذي الشكل “البانتوستاني”. فقبيل قمة كامب ديفيد، كان فلسطينيو الضفة الغربية محصورين أو محبوسين في أكثر من 200 منطقة مبعثرة، فجاء هذا المقترح ليحقق تحولا إيجابيا، الذي تمثل في: تعزيز ثلاثة كانتونات، تحت الهيمنة الإسرائيلية، منفصلة عن بعضها البعض، وكذلك منفصلة عن المقاطعة الرابعة (شرق القدس)، التي تُعتبر مركزا للحياة والاتصالات الفلسطينية في المنطقة. أما في غزة، الكانتون الخامس، فقد تُرك الأمر بدون توضيح، اللهم إلا أن يبقى سكانها محصورين ومسجونين، كما كانوا من قبل. ومن المعروف، ومن المدرَك جيدا، ألا تجد الخرائط أو التفاصيل- التابعة للمقترَح- لها مكانا في وسط الاتجاه الأمريكي السائد.

لا يشك أحد في أن الدور الأمريكي سيظل وسيبقى حاسما وفاصلا. ومن ثم، فإنه من المهم جدا أن نفهم ماهية هذا الدور، طيلة السنوات السابقة، وكيفية إدراكه في الداخل. ففي جريدة النيويورك تايمز، أثنى المحررون على خطاب الرئيس، وكذلك على “رؤيته الجديدة الثاقبة”، والتي كانت إحدى عناصرها “إنهاء الإرهاب الفلسطيني”، في أسرع وقت ممكن. وبعدها، برزت كلمات مثل “التمجيد، الانسحاب إلى الوراء، المستوطنات اليهودية، التفاوض بشأن الحدود الجديدة”، وهي كلمات كان الهدف منها إنهاء الاحتلال، وإتاحة الفرصة لإقامة دولة فلسطينية. فإذا انتهى الإرهاب الفلسطيني، فسيتشجع الإسرائيليون “لأخذ العرض التاريخي الذي عرضته جامعة الدول العربية، والذي يتلخص في سلام واعتراف كاملين مقابل انسحاب إسرائيلي، أكثر جدية”. ولكن، على القيادة الفلسطينية أن تُظهر أولا أنها “شريك دبلوماسي شرعي”.

وهذه الصورة جرى نسخها واقعيا من الثمانينات، حينما حاولت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل- وبإصرار أشد- التملص من عروض منظمة التحرير الفلسطينية، المتعلقة بالتفاوض والتسوية السياسية، حيث أكدت الدولتان أنه “لا وجود لدولة فلسطينية إضافية” (على اعتبار أن الأردن دولة فلسطينية)، أنه “لا تغيير في وضع غزة وأريحا، إلا في ما يتفق مع الخطوط الأساسية للحكومة (الإسرائيلية)”. كل هذه الأمور لم تُنشَر في الصحف الأمريكية التابعة للاتجاه السائد، كما كان الحال دائما من قبل، إلا أن هذا لم يمنع المعلقين الأمريكيين من لمز ونقد الفلسطينيين، باعتبارهم مؤدلَجين فكريا تجاه الإرهاب، وباعتبارهم أيضا محبِطين للمحاولات الإنسانية الأمريكية.

إن الحائل الأساسي لـ”الرؤية الثاقبة الجديدة” يكمن- وسيظل كامنا- في الاتجاه الرفضي الأحادي الأمريكي. فلم يوجد، حقيقة، شيء جديد في “العرض التاريخي” الذي قُدم في مارس 2002م. ذلك العرض الذي أعاد وكرر نفس المعاني الأساسية التي أطلقها قرار مجلس الأمن في يناير 1967، والذي وقفت وراءه جميع دول العالم، بما فيها الدول العربية، والمعسكري السوفييتي، وأوروبا- باختصار كل من كان يهمه الأمر. إلا أنه طبعا قوبل بالرفض من جانب إسرائيل، وبالنقض من جانب الولايات المتحدة، التي استخدمت حقها في الفيتو. ومن ثم، جرى نقضه تاريخيا. وقد طالب القرار بتسوية سياسية على الحدود المعترف بها دوليا “بترتيبات مناسبة… من أجل ضمان… السيادة، ووحدة الأراضي، والاستقلال لجميع الدول في المنطقة، وحقها في العيش في سلام، في نطاق حدود آمنة ومعترَف بها”- وهو ببساطة تعديل لقرار الأمم المتحدة 242 (كما تفسره الولايات المتحدة رسميا)، مع إدراجه للدولة الفلسطينية. وقد قامت الدول العربية ومنظمة التحرير الفلسيطينية وأوروبا مبادرات مشابهة، والتي رُفِضت وصُدَّت من قبل الولايات المتحدة، والتي أيضا حُذِف أغلبها من المناقشات العامة.

ولا نتعجب، عندما نجد أن المبدأ الأول والأخير للاحتلال تمثل في الامتهان المتواصل والمديد للكرامة الإنسانية، إلى جانب عمليات التعذيب والإرهاب وتدمير الممتلكات والتشريد والاقتلاع والاستيطان والاستيلاء على الثروات الأساسية، مثل المياه. وطبعا، نطلب هذا مددا أمريكيا جازفا، ممتدا طوال سنوات كلينتون- باراك. وكما أقرت الصحف الفلسطينية الإسرائيلية، “فإن حكومة باراك تعطي لشارون قدرا مذهلا من الصلاحيات”، “حيث شهدنا بناء أكبر عدد من المنازل في الأراضي منذ تولى شارون وزارة الإنشاء والاستيطان في 1992م، قبيل أسلو”. وجرى تمويل هذه المستوطنات من قبل دافع الضرائب الأمريكي، الذي وقع تحت تأثير حكايات الغش والتدليس- حكايات “الرؤى” و”العظمة”- التي كانت تقصها عليه القيادة الأمريكية، والتي تضمنتها أيضا حكايات الإرهابيين، مثل عرفات، الذين خانوا “ثقتنا”… وربما أيضا حكايات بعض المتطرفين الإسرائيليين الذين يبالغون في جرائمهم.

أما عن كيفية عودة عرفات إلى استعادة “ثقتنا”، فيجري توضيحها ببلاغة من قبل إدوارد ووكر، الموظف بوزارة الخارجية الأمريكية، والمسؤول عن المنطقة تحت إدارة كلينتون. إن عرفات المنشق، عليه أن يعلن بمنتهى الوضوح والصراحة: “إننا نضع مستقبلنا ومصائرنا في أيدي الولايات المتحدة الأمريكية”، التي قادت حملتها لتقويض الحقوق الفلسطينية طيلة ثلاثين عاما.

وثمة تعليقات جادة، بل أكثر جدية، اعترفت بأن “العرض التاريخي” “مشروع فهد السعودي” لعام 1981م، هو المشروع الذي قَوَّضَ- كما كان يُزعم دائما- الرفض العربي لقبول الوجود الإسرائيلي. إلا أن م، “مشروع فهد” قد جرى تقويضه من قِبل رد فعل إسرائيل، والذي أنكرته صحف التيار العام، واصفة إياه بالرد “الهستيري”. فقد حذر شيمون بيريز من هذا المشروع، باعتباره “تهديدا لصميم الوجود الإسرائيلي”. “ثم قام الرئيس الإسرائيلي حاييم هيرتسوج بإدانة منظمة التحرير الفلسطينية، معتبرا إياها “المؤلف الحقيقي لمشروع فهد”، بل إن هيرتسوج اعتبر هذا المشروع أخطر من قرار مجلس الأمن في يناير م، والذي اعتبره أيضا هيرتسوج- وهو الذي كان يشغل ساعتها منصب سفير إسرائيل بالأمم المتحدة- “معَدًّا” من قبل منظمة التحرير الفلسطينية.

وبالرغم من وقوف الأخيرة وراء المشروعين، إلا أن كل هذه الاعتبارات ليس لها أي دليل من الصحة، ولكنها تعكس في نفس الوقت مدى الرعب الذي استولى على قلوب وعقول الحمائم الإسرائيلية، حيال التسوية السياسية، بالرغم من وجود ذلك التأييد الأمريكي القاطع لها. إن المشكلة الأساسية، إذ، تعود إلى واشنطن، التي طالما أيدت الرفض الإسرائيلي للتسوية السياسية، بالرغم من أن التسوية السياسية كانت تحظى بإجماع دولي واسع، وبالرغم من إعادتها مرارا وتكرارا في “العرض التاريخي لجامعة الدول العربية”.

وقد تقوم الولايات المتحدة حاليا بإجراء بعض التعديلات على سلوكها “الرفضي” للحقوق الفلسطينية، إلا أنها، في النهاية، ليست إلا تعديلات تكتيكية وبسيطة جدا. ففي الوقت الذي جرى فيه التخطيط لضرب العراق، سمحت الولايات المتحدة بقرار من قِبل الولايات المتحدة، يدع إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلت حديثا “بدون تأخير”- بمعنى آخر “في أسرع وقت ممكن”، كما أوضح وزير الخارجية [الأمريكي] كولين باول. فالإرهاب الفلسطيني لا بد أن ينتهي “في أقصى سرعة”، أما الإرهاب الإسرائيلي، وهو الأشد ضراوة، وهو المستمر منذ 25 عاما، فلا بأس أن يأخذ وقته. وفي لحظتها، صعَّدت إسرائيل ضرباتها للفلسطينيين، الأمر الذي جعل باول يقول التالي: “أنا سعيد لسماعي ما يقوله رئيس الوزراء عن تعجيله في عملياته”. وقد توجد شكوك كثيرة حول تأخير قدوم باول إلى إسرائيل، وأن هذا التأخير لم يكل إلا “لتعجيل” العمليات الشارونية ضد الإرهاب الفلسطيني.

وكذلك سمحت الولايات المتحدة بقرار للأمم المتحدة الذي ينادي بإيجاد “رؤية”لدولة فلسطينية. إلا أن حتى هذه الإماءة، التي لاقت الكثير من التهليل، لا تنهض ولا ترقى للمستوى الذي وصلت إليه دولة جنوب أفريقيا منذ أربعين عاما، حينما قام النظام العنصري بتنفيذ “رؤيته” للدول التي يديرها السود.

وفي نفس الوقت، تواصل الولايات المتحدة “تعزيزها للإرهاب”- وهو ما اقتبسناه من كلمات الرئيس جورج دبيو بوش- من خلال إمداد إسرائيل بوسائل الإرهاب والتدمير، والتي تتضمن شحنة جديدة من أحدث طائرات الهليكوبتر في الترسانة الأمريكية.

وفي ديسمبر 2001م، جرى توضيح هذا الالتزام الأمريكي نحو “تعزيز الإرهاب”، حينما استعملت الإدارة الأمريكية حقها في الفيتو، رافضة قرار الأمم المتحدة الذي طالب بتنفيذ خطة ميتشيل، والذي طالب بإرسال مراقبين دوليين للنظر في تخفيض حدة العنف، وهو الأمر الذي أُيد بشدة عالميا، ولكنه رُفض بشدة إسرائيليا، وعُوق بشدة أمريكيا. لقد استُخدم الفيتو الأمريكي في أثناء فترة “هائدة”- فترة امتدت إلى ثلاثة أسابيع، لم يتخللها سوى مقتل جندي إسرائيلي واحد، مع مقتل 21 فلسطينيا منهم سبعة أطفال، في ظل 16 عملية اقتحامية إسرائيلية في داخل أراض تحت السلطة الفلسطينية. وقبل عشرة أيام من الفيتو، قاطعت الولايات المتحدة- ومن ثم أحبَطت- مؤتمرا دوليا في جنيف؛ لأنه استدل في النهاية بأن “ميثاق جنيف الرابع” ينطبق على الأراضي المحتلة، ومن ثم، فكل ما تفعله الولايات المتحدة وإسرائيل يُعَدُّ “نقضا مستفحلا للميثاق”- يُعَد “جريمة حرب” بأبسط المعاني. لقد شدد المؤتمر خاصة على مسألة المستوطنات الإسرائيلية المموَّلة من قِبل الولايات المتحدة، فأعلن عن عدم شرعيتها، كما أنكر وأدان استخدام “القتل المقصود والتعذيب والترحيل غير القانوني والحرمان المقصود من المحاكمة العادلة والمنتظمة والتدمير الموسع والاستيلاء بالقوة على الممتلكات… وغيرها من الأمور التي تجري بطرق غير شرعية”. إن الأمم المتحدة مطالَبة، من خلال اتفاقية جليلة ومقدسة، بمحاسبة أولئك المسؤولين عن تلك الجرائم، بما فيهم القيادة الأمريكية نفسها… إلا أن كل هذا يمر في صمت وسكون.

وطبعا لم تسحب الأمم المتحدة، رسميا، اعترافها بتطبيق مواثيق جنيف على الأراضي المحتلة، وكذلك لم تسحب رسميا اعترافها بشجب وتقريع الانتهاكات الإسرائيلية، ووصفها بـ”القوة المحتلة”. وفي أكتوبر 2000م، أعاد مجلس الأمن تأكيده بخصوص الإجماع على هذا الأمر، “داعيا إسرائيل، القوة المحتلة، إلى الالتزام بمسؤولياتها القانونية التابعة لميثاق جنيف الرابع”. كانت نتيجة التصويت 0- 14. امتنع كلينتون عن التصويت، ربما بعدم رغبته في نقض أو منه أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، خاصة في ضوء الظروف التي سُنَّ فيها هذا القانون: وهي تجريم وحشية النازيين رسميا. كل هذا أُودِع ثانية في خزينة الذكريات، مما يمثل إسهاما آخر “لتعزيز الإرهاب”.

وحتى يتسنى لتلك الأمور، الدخول في حيز المناقشات، لفهم معناها ومغزاها، سيظل استدعاء “الولايات المتحدة للتدخل في عملية السلام” عديم المعنى، كما ستبقى التأملات والتوقعات بشأن المستقبل كالحة وباهتة.

اقرأ أيضا